7月10日,安徽工业大学红色精神传承实践队(由5名来自给排水科学与工程专业的学生组成)走进马鞍山博物馆及周边社区,开展为期10天的红色文化调研活动。活动以“传承红色基因,赋能红色文化创新传播”为核心主旨,通过实地考察、游客访谈、工作人员座谈及文献梳理相结合的方式,深入分析博物馆在展品陈列、文化传播、公众互动等方面的现状与问题,并结合专业知识提出针对性建议,助力马鞍山红色文化的当代传承与传播。

脚步丈量初心,细节描摹红色印记

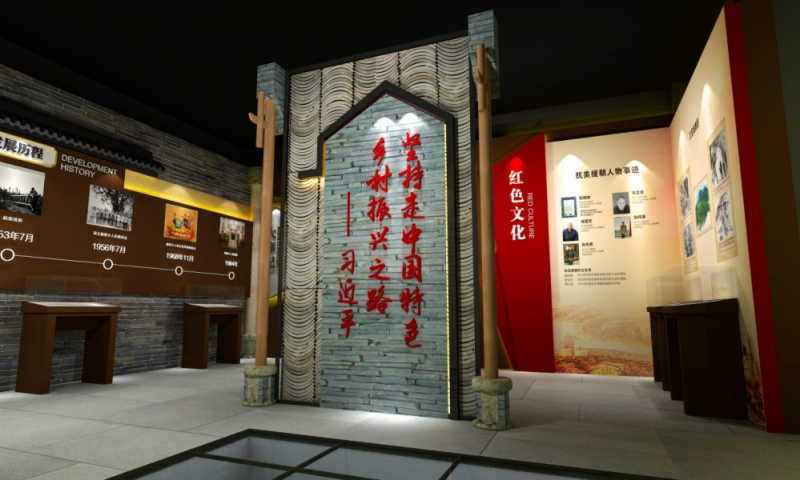

图为常设展区,吴玮供图

夏日的马鞍山红色博物馆内,阳光透过窗棂洒在泛黄的历史照片上,5名身着蓝色实践队服的青年正围在“马鞍山抗战史”展区前,手持笔记本仔细记录。这支来自安徽工业大学的红色传承实践队,每天清晨8点准时抵达博物馆,开始一天的调研工作。

团队成员分工明确:吴玮负责观察馆内空间布局与展品陈列逻辑,他蹲在展柜前用卷尺测量展距,“你看这里,两个展区之间的过渡太突兀,游客容易忽略中间的历史衔接信息。”他边说边在草图上标注;叶曈则专注于展品背后的历史细节,他翻看着手中的史料手册,与展牌上的文字逐一比对,“这件1945年的战士日记复制品,展牌只介绍了背景,却没提日记中提到的‘马鞍山保卫战’具体日期,这会影响游客对历史事件的完整认知。”

10天里,他们走遍了博物馆的6个常设展厅、2个临时展厅,记录下30余处待优化的细节:部分展牌字体偏小,老年游客阅读困难;互动体验区的VR设备老化,画面卡顿;革命人物事迹多以文字呈现,缺乏影像资料辅助理解……“我们还统计了不同时段的游客流量,发现周末年轻人占比不足30%,如何让红色故事‘破圈’吸引青年群体,是我们调研的重点。”队长、徐爱民指着手绘的流量统计表说。

倾听多方声音,汇聚传播智慧

图为近代史展区,叶曈供图

“请问您觉得博物馆的讲解服务怎么样?”在博物馆出口处,团队成员尹伟轩正向刚参观完的市民递上问卷。为了全面了解公众需求,实践队设计了包含20个问题的调查问卷,10天内回收有效问卷326份,同时对20名游客、5名工作人员进行了深度访谈。

“我带孙子来参观,他总问‘这些故事和我们现在有什么关系’,我也说不清楚。”65岁的市民刘大爷的话让队员们陷入思考。而00后游客陈同学则直言:“展陈方式有点传统,要是能做成像‘剧本杀’那样的沉浸式体验,我肯定愿意再来。”

博物馆宣教部主任周敏在接受访谈时坦言:“我们确实面临传播瓶颈。现有讲解词偏严肃,年轻游客兴趣不高;资金有限,更新展陈设备的进度较慢。”他指着墙上的 visitor留言本说:“很多游客建议增加线上讲解,但我们缺乏专业的新媒体运营人才。”

这些声音被队员们认真记录在访谈录中。“不同群体的需求差异很大,老年人希望内容更权威,年轻人则期待形式更活泼,这为我们后续提建议提供了方向。”队员孙靖武在整理访谈资料时感慨道。

专业赋能实践,青春书写担当

夜幕降临,实践队租住的民宿里依旧灯火通明。5名队员围坐在桌前,结合专业知识讨论调研发现。“从建筑学角度看,可在展区过渡处增设‘历史时间轴’地贴,用色彩区分不同历史阶段,引导游客梳理时间线。”吴玮摊开设计草图,上面标注着用橙色、蓝色区分的年代区块。

叶曈则从历史专业出发,提议“为重点展品配套‘二维码微故事’,扫码就能收听背后的人物生平、历史背景,甚至关联到相关影视片段”。张伟补充道:“还可以联合学校新媒体专业,帮博物馆运营短视频账号,用‘历史人物说’的动画形式解读红色故事,增强传播力。”

7月10日,实践队将一份厚达28页的《马鞍山红色博物馆优化建议报告》交到了馆长手中。报告不仅包含空间改造、展陈升级的具体方案,还附上了3套新媒体传播策划案,甚至列出了适合学生志愿者参与的服务清单。

“这份报告很接地气,既考虑了我们的实际条件,又融入了年轻人的创意。”馆长李建国翻阅着报告,对“增设红色主题文创体验区”的建议尤为认可,“学生们用专业能力帮我们解决了实实在在的问题,这就是青春力量的体现。”

结语

调研虽已结束,但红色传承实践队的脚步并未停歇。(吴玮 叶曈)